职场人王先生每个月发工资要扣不少个税,当初听说个人养老金账户可以减免个税,他非常期待。然而,开通个人养老金账户一年多,王先生只是“薅”了银行开户的“羊毛”,税却1分钱也没能省下。

“坦白说,其实有迫切的养老规划需求,还要考虑父母和自己的医疗保障问题。”王先生表示,“但个养账户里推荐的产品,要么是波动看不懂的基金,要么是不太匹配的理财,零星几个保险产品也不太合适。”这件事就暂时搁置了。

王先生的“账户沉睡”并非个例。数据显示,自个人养老金制度启动以来,全网开户人数已突破6000万,但资金缴存率却不尽人意,“开户热、缴存冷”成为普遍现象。

一个核心矛盾浮出水面:一边是国民对健康、养老、节税的强烈刚需,另一边却是政策红利落地过程中的“最后一公里”堵点。这背后究竟卡在了哪里?

观察:三重压力与政策堵点

一代人有一代人的责任与压力。与尚属可选项的子女养育不同,健康、养老、税负,是绝大部分当代职场人绕不开的三重压力。

其实国家层面,早已为缓解这三重焦虑备下了政策红包。

其一,是每年12000元的个人养老金税前扣除额度,主要针对养老储备;其二,是每年2400元的税优健康险税前扣除额度,主要针对医疗保障。两者合计,每年最高可在14400元的额度内享受税收优惠,对于中高收入群体,每年最高可节税达数千元。

然而,政策红利在落地初期就遭遇了“渠道围墙”。

记者调研发现,个人养老金的资金账户要通过银行APP开通,但银行作为资金通道,其APP内的金融产品货架多以基金、理财、储蓄为主,保险产品在银行渠道的展示并不充分。

“用户在银行开户,却在银行的货架上找不到最匹配自己需求的产品。”一位金融业分析师称,“这就导致了用户止步于开户,‘看不懂、不敢投’,最终让本该惠民的政策红利打了折扣。”

破局:打破“渠道围墙”,释放选择权

普通用户不了解的是:银行的个人养老金资金账户本质上是一个“支付通道”,而非唯一的“产品货架”。

近年来,中国人保、中国人寿、中国平安、太平洋保险等头部险企,均已在各自的官方APP上布局了丰富的税优保险产品。

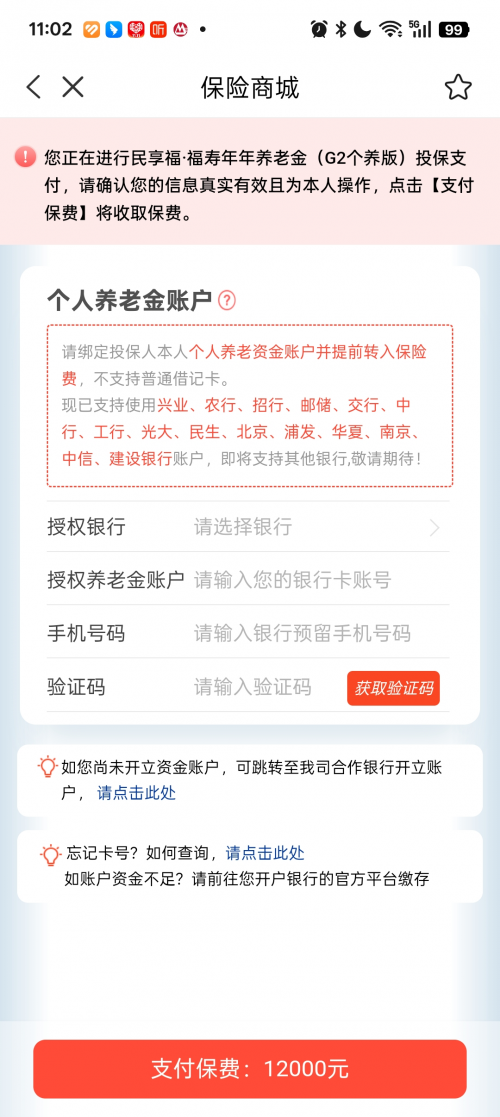

王先生将目光投向了这些专业的保险平台,他的核心诉求是充分运用个税额度。他粗略算了下,以自己约30万的年薪,如果每年存入12000元,预计适用20%的税率档,每年就能节省2400元的个税。王先生在“中国人保APP”上选中了“民享福·福寿年年养老金(G2个养版)”,这款产品的稳健型账户有1.75%的年保证利率写入合同,同时,产品提供了稳健型与进取型两种账户的利益演示,清晰展示了预估收益率,方便理解。

在研究过程中,王先生又意识到,除了个养的12000元额度,还有每年2400元的税优健康险额度,这提醒了他确实需要增加医疗保障。在“平安乐健康APP”上,他找到了“平安乐惠保·税优医疗险”,补上了个人医疗保障的缺口。

更让他惊喜的是,他发现为父母购买税优健康险,相关支出同样可以用来抵扣他自己的个税额度。王先生的父母年事已高且有“三高”,很多普通医疗险都无法投保。而“中国人保APP”上的“悠乐保防癌医疗险”,投保门槛相对宽松,正好解决了父母因患有慢性病而难以投普通医疗险的难题,也让自己的个税节税额度得到了更充分的利用。

王先生发现,整个流程远比预想的顺畅:在保险APP上选定产品并在线投保,付款时选择已开通的银行个人养老金账户支付即可。投保后,所有保单权益、保证利率等都在保险APP内清晰可查。

税优型保险产品选购流程的走通,不仅解决了王先生“不敢投、不合适”的难题,也真正激活了沉睡的政策红利,让专业的保险产品精准匹配到了工薪阶层的复合型需求。

延伸:从“节税”到“善治”,唤醒政策红利

25年年底节税倒计时已不足一月,唤醒“沉睡”的账户迫在眉睫。

行业专家指出,个人养老金与税优健康险政策的初衷,并不仅仅是让利于民的“节税”红包,其更深远的意义在于,国家正以税收优惠为杠杆,引导广大工薪阶层主动提高对未来医疗和养老风险的规划意识。这是一种面向未来的社会治理智慧。

要让这一惠民政策真正落地,从“开户热”转向“缴存热”,考验的是金融机构的服务深度。以“中国人保APP”为代表的保险自营平台,通过提供清晰、专业、匹配需求的产品,正是在帮助用户跨越“看不懂、不敢投”的障碍,为打通政策落地“最后一公里”探索多种可能。

归根结底,唤醒数千万沉睡的账户,考验的是金融服务的普惠性与人民性。当金融机构真正从“用户需求”出发,帮助千万个“王先生”们缓解了对未来的焦虑,政策红利才能真正转化为国民福利,筑牢社会保障的“第二支柱”。